英語学習にGoogle、と言ったら「Google翻訳を使うの?」と思いましたか?そんな短絡的な話はここではしません。英語学習でネット上の情報を信用していいのか?と思いましたか?そんなあやふやな事もしません、このブログもネット上の情報ですが。検索して見つける一本の木のような情報よりも、ここでは検索結果という森に目を向けます。

具体的にどのような場面でどのように使うかを見て、次にどうしてこのような使い方ができるか考えます。ここでは「正しい」って何?と考えながら読んでみてください。またインターネット上の情報を扱う以上、危険性が伴うことも忘れてはいけません。

Googleさんをどんな時、どう使うか

英語学習にインターネットを使うと言うと、アルクさんの英辞郎on the WEBやWeblioさんを使う人が多いのではないでしょうか。これらのサイトは私もよく利用しますが、ここで注意しなければならないのは英語と日本語が対になっているものしか検索結果として出てこないということです。もちろん両者とも相当な量の情報をお持ちですが、Googleさんが扱うデータの量は桁が違います。

私は、思いついた英語が自然な表現か分からない、受験英語的に問題がなくても実用的な表現か分からない、といった場面でGoogleさんに頼ることがあります。

例えば前回はWord of the Year 2018に選ばれた「Toxic」という単語についてお話しました。ToxicもPoisonousも和訳してしまえばどちらも「有毒な」という意味ですが、互換性があるとは限りません。実際に「Toxic chemical」と「Poisonous chemical」をGoogleさんで検索した結果は以下のようになりました。

「Toxic chemical」の検索上位10位に含まれる表現

- Toxic chemicals (5件)

- Toxic substances (3件)

- Chemicals of concern (1件)

- Toxicity (1件)

この検索結果を見るとToxic chemicalsは実際に使われる表現でよく検索されるらしいということが分かり、また「『Toxic chemicals』と『Toxic substances』は同義なの?」という疑問も沸くかもしれませんね。これは「Toxic」を「有毒な」と和訳して理解していたら考えられなかった発見です。「Poisonous chemical」ではどうでしょうか。

「Poisonous chemical」の検索上位10位に含まれる表現

- Toxic substances (2件)

- Toxic chemicals (2件)

- Toxicity of chemicals (1件)

- Toxicity of the chemical (1件)

- Dangerous chemicals (1件)

- Dangerous poison (1件)

- Poison (1件)

- Poisonous substances (1件)

「Poisonous chemical」を検索したのに、それが検索上位に含まれない。むしろ4件が「Toxic chemical」の検索結果と重なる。ということはPoisonous chemicalよりもToxic chemicalの方が一般的なのでは?という疑問が沸いたら、そこをさらに調べてみましょう。

以上は検索結果から見えてくることですが、その一歩手前にもヒントはあります。

検索候補から見えてくるもの

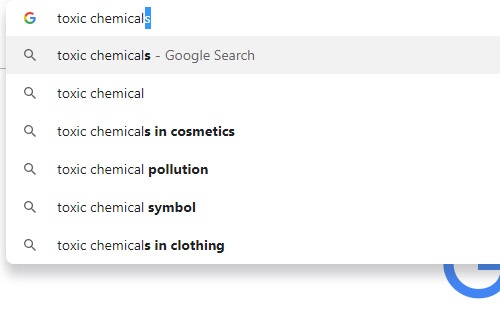

Googleさんを使ったことがあれば、検索語句を入力すると次々に候補が挙がってくることが分かるでしょう。上記の例でToxic chemicalと入力した時は以下のような候補が挙がりました。

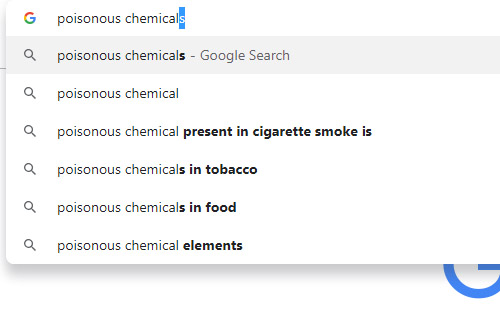

一方、Poisonous chemicalを入力すると以下のような候補が挙がりました。

ここで分かることの一つは、Chemicalという単語が形容詞としても名詞としても使われていて、名詞の場合は複数形で使われることが多い、ということでしょう。例えば「Toxic chemicals in cosmetics」のchemicalsは複数形の名詞、「Toxic chemical pollution」のchemicalは形容詞です。有害化学物質をToxic chemicalという単数形で使うことは一般的ではないかもしれません。

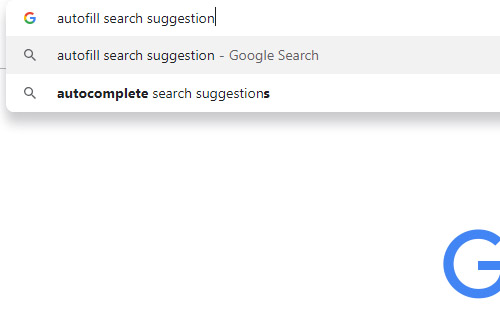

この機能は、時に自分の勘違いや記憶違いを直してくれます。実際、上記のGoogleさんの機能は何て呼ぶんだっけ?「Autofill search suggestion」だっけ?と思った私はそれを検索してみましたところ、次のような検索候補が挙がりました。

この機能は、少なくとも一般的にはAutocomplete search suggestionsと呼ばれるようですね。実際にGoogleさんがこの機能を何と呼ぶかは、ちゃんと調べてみれば分かります。

では、Googleさんはなぜこのような検索結果を出してくれるのでしょうか。

Googleさんの検索アルゴリズム

Googleさんの検索エンジンが何をどう検索するか、その開発者さえも予測できないと言われています。開発者が作る、言い換えると「検索エンジンに与える」ものは検索アルゴリズムです。そのアルゴリズムを使って何をどう検索するかは、例えばその検索語句がインターネット上でどのように使われているか、どのくらい検索されるか、また使っているパソコンやスマホで過去に何を表示したか、などの様々な要因に依存します。

少し乱暴な言い方をすると、検索結果は「正しさ」よりも検索履歴や多数決に依存する、ということになります。この後者を逆手に取って、英単語のみを入力して検索する人の大半は英語のネイティブスピーカーだと仮定すると、その検索結果や検索候補にはネイティブスピーカーが自然に使う表現が出てくる、と考えることも出来ます。冒頭でアルクさんやWeblioさんの検索結果には日本語と対になったものしか出てこないと言ったのはこのためです。

とは言ったものの、ネットの情報には危険が潜むことも意識する必要があります。

それでも慎重になりたいネット検索

ここまで読んできて、私が「~です。」と言い切ることはなく、「~でしょう。」という曖昧な表現に終始していることにお気付きでしょうか。検索結果で見つけた木のような情報ではなく検索結果という森を見る、とは言いましたが、実はその「森」ですら恣意的に手を加えることも可能です。ですから、Googleさんの検索結果を見て、これはこうだ、と何かを言い切ることはリスクを伴います。

ウェブマーケティングは各種ビジネスに大きな影響を及ぼします。自分の製品やサービスを検索上位に表示させるために、一部の人達はあの手この手の裏技を考えてきました。当然Googleさんもそのことを承知した上で、ユーザーが求める検索結果を導くアルゴリズムを開発し続けています。それでも対策が完璧であるとは限りません。私たち英語学習者がその恩恵を享受するためには、これらのリスクを理解して、木に注視することなく森に目を向ける態度が求められるでしょう。

次回は、今では時の人となったNaomi Osakaさんから私たち英語学習者が学べることを考えます。